年初,北京现代舞团的开年大戏《长城》于北京天桥剧场上演。一向空灵飘逸得出尘的“北现”为何要接这样一个命题作文?这样的大命题他们又会如何把握和表现?带着怀疑和期待,观众在北京最冷的日子赶到天桥剧场。

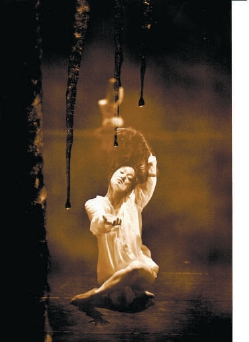

令人瞠目结舌的是,这部舞剧从生命和情感出发,让每一块长城的石砖都活了起来,讲述他们的生命故事,讲述他们身后的牵挂与悲欢离合,激昂处令人热血沸腾,悲伤处让人潸然泪下。最终,如你所愿,长城内外是故乡。

带着对编舞能力的叹服,带着对创作灵感来源的好奇,我采访了该剧的导演——北京现代舞团团长高艳津子。而相比于《长城》本身创作过程,我更感兴趣的是:她是如何成为高艳津子的?

9岁 “我能不能自己给自己一个名字?”

聚光灯下的高艳津子光芒四射,但小时候的她却又黑又瘦,沉默寡言,人群中她总是最不被看到的那一个,感觉自己活在阴湿的地方。幼小的津子经常会觉得自己很多余,没有价值。那时候,她叫高艳,是上世纪八十年代无数“高艳”中的普通一员。

只有在跳舞的时候她才能感知自己的存在和与众不同。生于舞蹈世家的高艳身体里充满着舞蹈的冲动,小学之前没人教她跳舞,但她无师自通,只要有音乐,她就会动起来,家里来了亲戚朋友,她都喜欢跳舞给人看。

舞蹈让她知道自己在哪,也让她有了观察及审视事物的基准。

妈妈是贵州省歌舞团的民族舞演员,有着深厚的舞蹈功力和编舞能力,也是津子初入少年宫舞蹈班时的第一个老师。但第一次正式学舞蹈,高艳就对妈妈教的舞蹈动作充满质疑:“为什么你教的舞蹈那么难看?身体不应该是自由的吗?”那时候她还不知道什么是现代舞。

妈妈教孩子在舞台上怎样笑才好看,让孩子们回家照着镜子练。高艳津子说:“妈妈你教得不对,我回来照着镜子笑了,但那个笑是假的,那个美是假的,不如我自己原来的笑好看。”

幸运的是,她的“叛逆”没有被打压和纠正,相反,她触动妈妈换一个视角来重新看待儿童舞蹈,妈妈甚至让高艳津子参与编舞,她的感受和意见都能得到尊重。后来她所在的苗苗舞蹈团获了很多大奖,因为他们的舞蹈有童真,是真正属于儿童的舞蹈。

9岁那年,她突然跟爸妈说:“名字是你们给的,我能不能自己给自己一个名字?”爸爸来自天津,津子是她的小名,她想把大名小名连在一起,赋予自己一个独一无二的名字。她自我意识的萌发马上得到了父母的呼应和支持,上午聊到这个话题,下午爸爸就拿着户口去派出所改了名字。于是,高艳就成了高艳津子。

成为高艳津子后,她就觉得自己的小花开了,活到了阳光下,“以前没做什么事,老师批评学生的时候也会把我带上,特别委屈。改名后,再也没有这样的事发生,因为这个四字的名字需要谨慎对待。”

13岁 “我痛恨别人拿尺子来量我的骨头”

爱跳舞、能跳舞、喜欢按照自己的方式跳舞而又被鼓励,一切看起来都很随顺。人生的第一次重大挫折发生在13岁的时候。

那年北京舞蹈学院附中贵州班招生,进了这个班,就相当于一只脚已经踏进舞蹈学院,这是所有跳舞的孩子梦寐以求的机会。已然小有名气的津子自信满满地去面试,却被无情地淘汰了,因为她天生的瘦小身材。

女儿挫败委屈的眼泪让妈妈心疼,以津子父母在贵州舞蹈界的地位和人脉,他们完全可以帮到她。让妈妈意外的是,这时候津子却决绝地回拒了:“为什么我跳舞要别人选择我?我痛恨别人拿尺子量我的骨头来判断我能不能跳舞,难道是骨头的长短决定一个人能不能跳舞吗?跳舞不是我们每个人的权利吗?”

父母虽然知道这个孩子从小“主意正”,但这时还是被她强大的自我意识惊到了,他们不得不将津子作为一个独立的生命体(而非女儿)严阵以待,尊重她孤傲倔强的选择。

命运的拒绝不仅激发了她的倔强,更激发出她的舞蹈大愿:做“人民艺术家”,在街头、在广场、在一切有人的地方跳舞,跳出自己内心的激情与爱。

16岁 “我是一个被风吹掉的落叶”

出色的舞蹈天赋和获奖履历,让许多重点中学向她抛来橄榄枝,但妈妈却鼓励她:“如果你决定跳舞,你就直接考大学。你已经读了那么多名著,够了(津子一家都有学习的习惯,每到晚上,三人各捧着一本书看,从小如此)。”于是,14岁的津子直接复习参加了高考,以高出录取线100多分的成绩考取了贵州广播电视大学招收的舞蹈专业专科生,上学期间还拿了个全国少数民族舞蹈大赛一等奖,以及贵州省霹雳舞大赛冠军。

青春全都用在她热爱的舞蹈上了。若干年后,当她从北京舞蹈学院研修班毕业时,当年那批考取北京舞蹈学院贵州班的孩子们才刚上大学。

去北京舞蹈学院学习,是16岁时的事情。当时有个外国著名舞蹈家主持的一年制编导研修班在舞蹈学院招生,了解自己女儿个性烈度的母亲背着津子找老同学老同事去说情求收留,但都被婉拒了,因为舞蹈演员的最低身高是1米68,而津子只有区区1米5,硬件条件实在说不过去。

妈妈说服津子一同来到北京,直闯舞蹈学院,当着外国专家的面恳求一个让她跳一次给他们看的机会。那位专家说,那你给我即兴来一段。于是弹了一曲节奏特别快的钢琴曲。“然后我就坐在把杆上,说我是一个被风吹掉的落叶,是一个16岁的落叶。”

跳完艳惊四座,别说即兴,就是苦心编舞也编不出这个程度,这的确是有创作天分,于是,收了!

研修班开始,没人爱跟津子搭伴做作品,大家都是各个专业机构里资深的编舞者,一个16岁的瘦小女孩是难入大家法眼的。但经历几次独舞、双人舞、三人舞等等作业表演后,愿意跟她一组的人就多得不得了。她的每一个作品都天马行空,人们不知道她下一个作品会展现出怎样更惊人的想象力。

毕业汇报演出时,每人限定一个作品,只有高艳津子是被特许两个作品。津子以她与生俱来的编舞能力征服了最高专业学府的专家学者,于是,研修班结业后,她顺理成章地正式成为北京舞蹈学院现代舞编导班的首届学员。

18岁 “用我的舞蹈,让很多人活得更快乐一些”

舞蹈学院毕业之前的那个春节,津子回家过年,她的家乡贵阳,在当时还是一个艺术观念尚未与现代接轨的西南边陲城市。对女儿充满欣赏的母亲找来几个业内同行看津子跳舞,相当于一个亲朋之间的私人汇报演出。这些从没有见过现代舞的长辈被现代舞的自由通透,以及对内心情绪的精确表达感动和震撼。

激动不已的他们热切地希望更多的人能领略现代舞,于是租了个歌舞厅的大厅,请来贵州文化界的200多人,津子从晚上7点半跳到12点,一个人,全即兴,用随机播放的流行歌曲做配乐。衣服跳湿了,就由两个人在舞台上拉着个床单挡着,她边换衣服边给大家讲现代舞,全程没有离开观众的视线。跟她汗水一样多的是观众的眼泪——人们被她饱满的生命激情所感染,被她自由而精确的表达所惊艳。

跳完舞出来,沿着江边走,一个很难想象和理解的奇观是,子夜时分,18岁依旧瘦小的津子,身后五米之外,默默跟了一大群前辈长辈,大家也不说话,就那么默默地跟在后面走了很久很久。像被一种什么魔力牵引,没人想从梦中醒来。彼时空中下着淅沥沥的小雨,南方午夜的街头,一个个店正在挨次打烊关店,经过的每一个店都在放着彼时正流行的孟庭苇的《羞答答的玫瑰静悄悄地开》,她感觉是一路踩着玫瑰花瓣走过。

这次为家乡同行做的即兴专场,对她来说有着特别的意义。长辈们真切的激动,让她意识到,舞蹈不那么简单,它具备唤醒人性的能力,而一个舞蹈家就是一个艺术能量体。突然之间,专业上的成功与否、获奖成名都变得不重要,“那些都不是我的价值,我来的意义是,用我的舞蹈,让很多人活得更快乐一些,更敏感一些,更觉知一些。”——18岁的津子已经完成了她对生命意义的寻找。

没有灵魂的舞蹈不跳

专业道路上的一路开挂,并没有让津子的内心一路畅通,进了梦寐以求的现代舞编舞班进行正规的系统化学习了两年,她反倒茫然了——我从五千年的历史传统里挣脱出来,难道只是为了进入只有一百年历史的另一个僵死的套路里?现代舞的自由不应该是灵动的、开放的自由吗?怎么可以是从一种延续跳到另一种延续?

从小到大没有停止舞蹈的津子整整有两个月没跳舞,心里有疑惑,她就宁可不跳。对生命的诚实让她看起来孤傲,但这正是高艳津子之所以是高艳津子的缘故。没有灵魂的舞蹈她不跳,墨守成规的动作她不想重复,她不想做一个精致的匠人。

困境对津子来说一向是金子,她总是能把困难变成礼物,这次的自我关闭冥思苦想,成就了她著名的《三更雨·愿》。深邃的思考力,出色的编舞能力,如火的生命热情,让她很快脱颖而出——1995年,她去了当时金星创建的北京现代舞团;1996年就举办了个人舞专场;1997年出访德国,参加斯图加特文化节的演出,从此成为国际各大艺术节上的常客。

同时,她也很快吸引了众多一线艺术家与她合作,刘索拉、郭文景等都曾与她合作。

25年间,高艳津子的一系列作品,从《想要说的话》《尘》《界》《水·问》《谈·香·形》,到《花间十二声·二十四节气》《觉》《三更雨·愿》《十月·春之祭》,直到2021年的开年大剧《长城》,每一部都让人耳目一新,同时,每一部都震颤人心。

每一块木地板都是门票换来的

北京现代舞团的履历是熠熠生辉的,然而,我们很难想象,舞团竟居于东北五环外的一个小村子里。当我在一个满是平房的大院子里找到舞团低矮的正门时,门外写着“北京现代舞团”的易拉宝让人怀疑这是不是山寨版。

之前刚刚在舞台上看到他们的高光时刻的我非常不适应这种落差,不甘心地问:“舞团很缺钱吗?”她苦笑到:现在账上只剩3万元,这个月的工资还得出去想办法凑呢。这是她要经常面临的窘境,疫情导致演出停滞大半年加剧了这种窘迫。

北京现代舞团是一个纯粹的民营舞蹈团。她是第三任团长,接手的时候,留给她的只有一个注册的团名和一堆债务,连排练室都租不起。所以高艳津子带领全体演员远走贵州山区,在森林里在山涧中,光着脚跟泥土跟河水一起舞蹈,这种没有成本的排练方式是迫于无奈,但却意外地得到了获取灵感和滋养灵性的途径,也成为寻找作品灵感的一个特有形式。那次出走,成就了著名的《十月·春之祭》。舞团的成员,都是极其出色的舞者,他们去任何一个团体,都能独当一面,“我们如果用各自的能力去谋生,可能活的比现在要轻松一点,但是我们大家在一起做事就会活得很难。”在这里,不仅收入微薄,而且每个人都身兼数职,不仅要排练演出,还要监管道具灯光剧务,甚至打扫卫生,一切杂务都要大家一起分担。但每个演员都会在舞团呆很长时间,平均三四年,好多人一呆就是七八年。

我好奇,为什么这么艰苦,还有这么多一流的舞蹈演员愿意呆在这里。对此,高艳津子斩钉截铁地说:“因为北现是为灵魂去表达的舞团。”

突然间,感觉眼前这个过于简朴的舞团,就像一座清修的寺庙,里面住着专心修行的高僧,清贫而高贵。

不仅是演员,服装舞美这些重要职位都是大咖级别的人来义务承担。驻团的服装设计师钟佳妮是很著名的影视服装设计师,但为舞团工作却不要工资也不要设计费,因为“我要赚钱我就去做电影,这里是我做艺术的地方。”《长城》的舞美是著名的刘杏林老师,是年薪百万也请不起的大咖,但他为北现做舞美就是纯义务的,他对津子说:“你不要给我钱了,你留着给舞团补贴到其他地方。”

支撑她的,还有多年来一直跟从舞团演出的一众死忠粉。“你脚下的每一块木地板,都是门票换来的。”她指着排练厅说,“所以我特别感激那些自己买票看演出的人们,我们就是靠这样的人活下来的。”所以,每次演出谢幕时的鞠躬,她都是真心感恩。

长城是有温度的,冰就是她的温度

前所未有的创作压力来了,津子再次把它变成生命礼物。

《长城》是民族文化艺术基金的委约作品,相当于一个命题作文。这个命题太大了,大得难以下口。“艺术特别是舞蹈艺术并不适合承担那么多”——高艳津子的第一个反应是这样。

她开始静下来回问自己:“我的作品的特点在哪里?我有什么样的价值,长城才会选择我来做创新?”创作的突破口找到了,津子重新笃定下来:“我要对艺术负责,而艺术对生命负责。”

去年11月,津子带着全体演员去金山岭长城采风。彼时正值黄昏,风很大,大家穿得都很单薄,但没人感觉冷,也没人因此感冒,因为大家都忘了自己,而与自然与长城融为一体。赤脚站在长城上,高艳津子就突然有感觉了:“谁说长城没有温度,冰就是她的温度”;看见日出日落,她突然明白:“长城是有呼吸的,他的呼吸就是光的变换”;触摸着石砖斑驳的肌理,她感受到长城也有生老病死;看到刻着名字的文字砖,她意识到:“每扛一次砖,生命就会透支一次,然后某一块砖就成为某个人的最后一口气”……于是,长城率先在津子的意识中活了起来。

接下来的追问是:“长城如果可以透过你的身体看到世界,他想看到什么?长城如何苏醒,他想说什么?如果长城可以舞蹈,他会想在舞蹈里传递什么?”

如果把舞者变成一个会说话、有故事要讲的砖头,一个人也可以跳长城,因为,一块砖就是无数块砖的一个最小的集合点,“何况我们有14个人”。

于是我们看到《长城》开场时,舞者们从长城石砖下涌出、复活,冷硬的石砖变成温热的生命。藉由这些复活的石砖,我们看到拼尽全力的修筑者,看到激战沙场的守卫者,也看到女人们的期盼与守望,看到心手相连的牵绊与悲情,看到一段段生离死别……

环环相连的长城石砖,转换成了人与人的链接,绵延不绝的历史,变成了人类的生生不息。高艳津子就这样以纵横交错编织生命的形式,完成了独特的对长城的解读和演绎。

后记

大大的棉布袍子里,裹着过于瘦小的身躯,带着妈妈和小女儿。她普通得像一个拖家带口的中年妈妈,完全没有舞台上的艳光四射。

“朴素的修行者”,是我与高艳津子五个小时对谈后的印象。她很少笑,对什么都用心对待,周身散发着对世间万物的谦卑恭敬,恭敬得好像低到尘埃,但低垂的身姿又充满着一股令人心悸的莫名力量。就像《三更雨·愿》里的一朵花,一只蚊子,一呼一吸之间的生命也荡气回肠。

青春期以前的津子孤独倔强,只在书海中沉浸,在舞蹈中绽放。成年后的津子依然保有气质上的孤独感,但她又用诚实内观的舞蹈与众生链接。中年后的津子,静默之外,多了对世事的通达与悲悯,但她用身体表达内心的激情和创造力却一直未曾改变。

支撑她生命的是内心强烈的爱,而这份爱来自舞蹈,舞蹈给予她自我认知自我肯定的标尺,给予她内观的定力,给予她燃烧的激情,给予她对生命的细腻感受和一沙一花的敬畏,也给予她化解一切艰难困苦的力量。